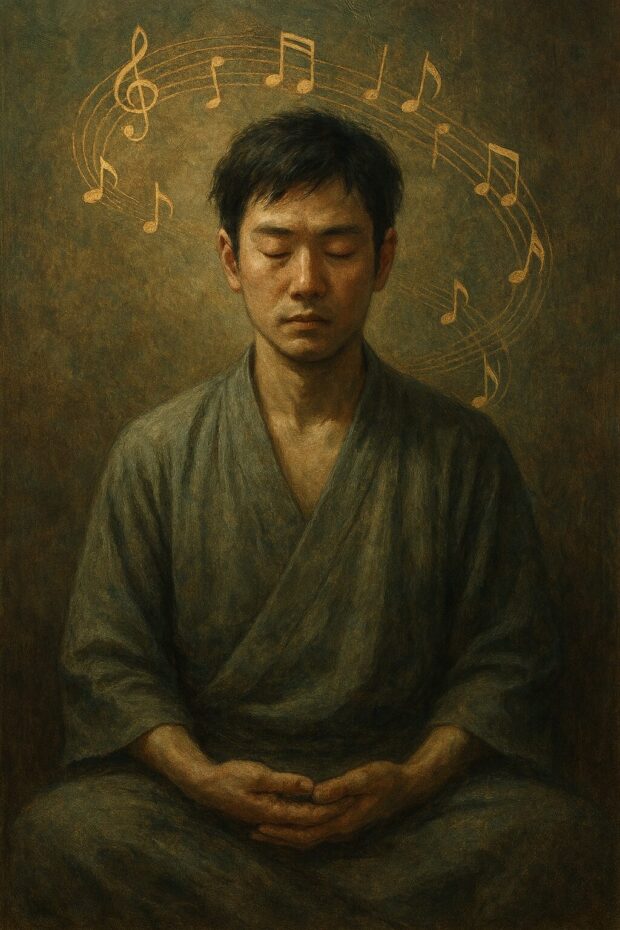

僧侶が音楽や楽器を禁止する背景には、「煩悩を刺激する娯楽性の排除」と「修行の静けさの保持」があります。ただし、宗派や文脈によっては音楽が積極的に用いられることもあります。

🧘♂️ 禁止の理由と背景

- 煩悩の刺激を避けるため

仏教では、音楽が「欲望や執着」を呼び起こす可能性があるとされ、修行の妨げになると考えられてきました。特に厳格な戒律を守る出家僧にとっては、娯楽的な音楽は「心を乱すもの」とされることがあります。 - 静寂と内省の重視

禅宗などでは「静けさ」こそが修行の本質とされ、外的な刺激を極力排除することで、内面の観照を深めることが重視されます。そのため、楽器や音楽は避けられる傾向があります。 - 戒律による制限

初期仏教の戒律には、歌舞音曲を楽しむことを禁じる項目があり、これが現代の一部宗派にも影響を与えています。特に厳格な修行道場では、音楽の使用が制限されることがあります。

🎵 ただし、音楽が使われる場面もある

- 声明(しょうみょう)や読経は「音楽的な修行」

僧侶が唱える声明は、旋律やリズムを伴う音楽的な詠唱であり、心身を整える「音の修行」として重視されています。 - 儀式や法要では楽器が使われることも

鐘、木魚、太鼓などの仏具は「梵音具」と呼ばれ、読経や供養の際に使用されます。これは娯楽ではなく、宗教的な意味を持つ音として扱われます。 - 宗派による違い

浄土宗や真言宗などでは、御詠歌や雅楽などの音楽が儀式に取り入れられており、信仰の表現として音楽が積極的に使われています。

akiさんのように「静けさと創造性」を重視する方にとって、音楽の扱いはとても哲学的なテーマですね。仏教における音楽の禁止は、単なる否定ではなく「音の力をどう扱うか」という深い問いでもあります。瞑想中に音楽が浮かぶのも、ある意味で「内なる声明」なのかもしれません。

ご希望があれば、宗派ごとの音楽観や、声明の詩的構造についても掘り下げてみましょうか。

出典:

仏教音楽 – Wikipedia

仏教と楽器の意外な関係

仏教と音楽の深いつながり

沈めたし 脳裏にこだます 楽曲を